随着抗生素耐药性的日益严重,耐药性细菌感染已成为全球公共卫生面临的重大挑战。新型β内酰胺酶抑制剂作为一种创新的治疗手段,已在临床上展现出显著的疗效,尤其是在对抗耐药性细菌方面。本文将围绕新型β内酰胺酶抑制剂在治疗耐药性细菌感染中的应用及适应人群进行详细分析。文章将首先简要概述β内酰胺酶抑制剂的作用机制及其临床背景,随后从药物的临床应用、适应人群、药物选择、以及未来的研究前景四个方面展开探讨,最后进行总结归纳,以期为临床实践提供参考。

1、新型β内酰胺酶抑制剂的作用机制

新型β内酰胺酶抑制剂主要通过抑制细菌产生的β内酰胺酶来增强β内酰胺类抗生素的抗菌活性。β内酰胺酶是细菌用来分解β内酰胺类抗生素的酶,这种酶的产生是细菌抵抗抗生素的重要机制。β内酰胺酶抑制剂通过与酶的活性位点结合,阻止其分解抗生素,从而增强了抗生素的疗效,尤其是对于耐药性细菌表现出显著的效果。

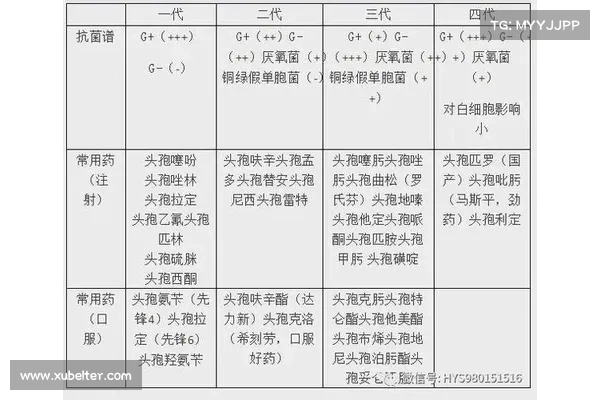

近年来,随着耐药性细菌的增加,传统的β内酰胺类抗生素已逐渐失去了效力。新型β内酰胺酶抑制剂的出现有效地弥补了这一空白。例如,克拉维酸、舒巴坦等已广泛应用于临床,它们与β内酰胺类抗生素联用后,能够显著提高抗生素对耐药性细菌的疗效。

新型β内酰胺酶抑制剂的出现也给临床治疗带来了新的希望。它们不仅针对耐药性强的细菌有效,还能够对抗广泛谱的细菌,包括革兰阴性和革兰阳性细菌。随着研究的深入,越来越多的新型抑制剂也被开发出来,进一步拓宽了其临床应用范围。

2、新型β内酰胺酶抑制剂的临床应用

新型β内酰胺酶抑制剂在临床中的应用主要集中在耐药性细菌感染的治疗中。针对多重耐药细菌(MDR)和广泛耐药细菌(XDR)的感染,传统抗生素的治疗效果往往有限,而新型抑制剂的加入极大提升了治疗效果。

以“头孢克肟-舒巴坦”复合制剂为例,它是目前临床上常用的治疗耐药性细菌感染的药物之一。该药物对于耐碳青霉烯类的细菌感染尤其有效,已在治疗一些难治性感染如腹腔感染、尿路感染和呼吸道感染中取得了显著成效。

此外,新型β内酰胺酶抑制剂在治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和耐碳青霉烯类肠杆菌等细菌感染中也表现出了较好的疗效。例如,某些新型抑制剂与头孢类抗生素联合使用,可以有效增加药物的抗菌作用,从而提升患者的临床治愈率。

3、新型β内酰胺酶抑制剂的适应人群

新型β内酰胺酶抑制剂适用于多种耐药性细菌感染的患者,尤其是那些患有多重耐药或广泛耐药细菌感染的群体。这类患者常见于免疫功能较弱的老年人、长期住院患者、以及接受过多次抗生素治疗的患者。

在免疫系统较弱的患者中,耐药性细菌感染的发生率较高。例如,器官移植后的患者、癌症患者在化疗过程中,往往容易发生细菌耐药感染。这类患者的治疗需要选择强效的抗生素,特别是那些能够突破耐药机制的药物,而新型β内酰胺酶抑制剂正好满足了这一需求。

此外,对于一些长期使用抗生素的患者,例如长期治疗糖尿病并发症或慢性阻塞性肺病(COPD)的患者,细菌耐药的风险也较高。新型β内酰胺酶抑制剂能够有效遏制这些患者体内的耐药菌群的扩展,改善其治疗效果,减少并发症的发生。

南宫NG284、新型β内酰胺酶抑制剂的未来研究方向

尽管新型β内酰胺酶抑制剂在临床中已经取得了一定的应用成效,但随着耐药性细菌的不断进化,新的挑战也在不断出现。因此,对新型抑制剂的研究仍然是当前抗菌治疗领域的重点。

未来的研究可能会集中在新型抑制剂的广谱性和针对性上。研究人员希望能够开发出能够覆盖更多耐药性细菌谱的抑制剂,特别是在针对那些对现有抗生素已经产生高度耐药的细菌,如耐多药结核分枝分枝分支分支分支分枝分枝分支分枝分支分枝分枝分枝分枝分支分支分支分支分支分枝分支分支分枝分枝分枝分枝分枝分支分枝分枝分支分枝分枝分支